1825: Soberania e choque de ideais no Novo Mundo em transição

O ano marcou a consolidação da Bolívia e do Uruguai e o despertar do conflito pela Cisplatina, enquanto uma inédita crise financeira global e o avanço do conservadorismo redefiniram o Novo Mundo e a Europa.

Publicado: 07/11/2025 às 00:03

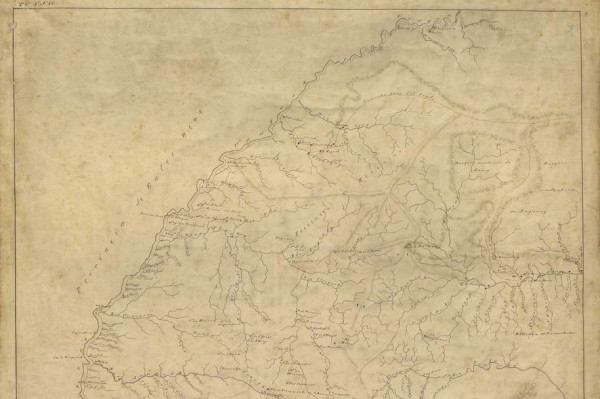

Banda Oriental aos domínios do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A região foi formalmente batizada de Província Cisplatina (REPRODUÇÃO)

O ano de 1825 não se inscreve apenas como uma data no calendário da História, mas como um ponto de inflexão decisivo, onde a convergência de crises, a formalização de novas soberanias e o conflito ideológico reconfiguraram o mapa geopolítico mundial.

Enquanto o Hemisfério Ocidental, sacudido pela implantação do que se convencionou chamar de Estado Liberal de Direito, celebrava atos de independência, o epicentro da Revolução Industrial, a Grã-Bretanha, desencadeava a primeira grande crise financeira moderna: o Pânico de 1825. A precariedade das finanças americanas, recém-emancipadas sob o peso do endividamento, seria posta à prova, forçando as jovens nações a operarem em um ambiente de alta incerteza fiscal e militar.

Conforme a análise da historiadora e professora na Unicap, Lídia Rafaela Santos, o século 19 é o período de lutas interconectadas que buscam a fundação do Estado Liberal de Direito, sendo a ideia de constituição uma força motriz nas duas margens do Atlântico.

Contudo, 1825 é também descrito como um período de retrocesso e avanço do conservadorismo, sucedendo a efervescência do Triênio Liberal (1821-1823) na Europa. Essa dualidade entre a busca incessante por ideais iluministas e a reação conservadora é a chave para entender os acontecimentos deste ano.

O ano marcou o último suspiro do domínio colonial espanhol em parte do Cone Sul e o prenúncio de uma nova guerra que envolveria potências regionais e o interesse comercial britânico de 1825 foi apenas o ano da formalização de soberanias, mas também do início de dispendiosos conflitos que definiriam as fronteiras e as bases financeiras das jovens nações americanas.

América Latina

As lutas do Novo Mundo, impulsionadas pela circulação de ideias no chamado "Atlântico Negro" – um espaço marcado pela escravidão e pela troca triangular de conceitos políticos – atingiram a fase final do ciclo de emancipação das colônias espanholas.

Bolívia: caos soberano

O ano de 1825 eternizou o nascimento da República Bolívar, posteriormente renomeada Bolívia, mas sua fundação é inseparável da história de fracasso das elites locais em Charcas.

Embora a região do Alto Peru, pioneira com focos de autonomia já em 1809, fosse considerada um centro vital de intelectuais na Universidade de Chuquisaca, a elite crioula demonstrou estar "extremamente fragmentada em seus propósitos e ideais”, de acordo com a professora e doutora em história Patrícia de Melo. Ela explica que "os liberais espanhóis prometem aos ‘Criollos’ estender os direitos previstos nessa constituição aos súditos americanos, com a oportunidade de alcançarem cargos de poder na administração colonial, caso aderissem à defesa do rei espanhol contra os franceses, mas sob uma constituição liberal".

O termo "crioulo" (criollo em espanhol), em seu sentido original da América Espanhola, designava os descendentes de espanhóis nascidos nas colônias, que formavam a elite local e eram grandes proprietários de terras, mas eram excluídos dos altos cargos administrativos reservados aos nascidos na Europa (peninsulares), como detalha o livro “As Revoluções Hispano-Americanas: 1808-1826”, de John Lynch.

Havia uma minoria, os patriotas, que desejava a separação da Espanha, mas a maioria se dividia entre realistas que defendiam a volta do rei sob uma constituição. A exceção notável foi o líder de La Paz, Pedro Murillo, que ousou agregar "gente pobre mestiça e indígena ao seu movimento", um radicalismo que alarmou profundamente as facções mais conservadoras da própria elite crioula.

A repressão da Coroa espanhola sobre o Alto Peru era particularmente feroz, dada a riqueza estratégica da região, principalmente pelas minas de prata de Potosi, o que a tornava "muitíssimo vigiada pela coroa espanhola".

Diante dessa vigilância constante, a reação do rei Fernando VII foi brutal, com "execuções sumárias de líderes autonomistas", como foi o caso de Murillo, explica a historiadora. O problema central da elite local não era a ausência de desejo de autonomia, mas sim a "incapacidade de organização interna" e, principalmente, a falta de poder militar para enfrentar o exército espanhol, notoriamente disciplinado e feroz. O pioneirismo intelectual de Charcas não se traduziu em força de combate.

Tutela libertadora

Desse modo, a formalização da soberania em 6 de agosto de 1825 só foi possível devido à "necessidade de auxílio externo", uma verdade que marcou o nascimento da nação. O Exército Libertador, liderado pelo venezuelano Simón Bolívar e seu braço direito, o General Antonio José de Sucre, foi a força militar decisiva que expulsou os últimos focos espanhóis e garantiu a independência. A gratidão e a dívida histórica da elite boliviana para com os líderes do norte eram imensas, visto que as oligarquias locais não tinham como realizar a independência por conta própria.

A formalização da república logo foi seguida por uma crise política interna sobre qual caminho seguir, levantando a questão de se o novo Estado poderia ter uma trajetória "livre da tutela dos libertadores do norte". Em 1826, Bolívar impôs a Constituição Bolivariana, que previa a Presidência Vitalícia, uma solução que, para alguns, era um "mal necessário" para evitar o caos e garantir a estabilidade em um país "depauperado por 16 anos de guerras". Contudo, as facções liberais locais rapidamente passaram a encarar a Presidência Vitalícia como uma "monarquia disfarçada" que violava o princípio republicano da soberania popular e da alternância no poder.

Ruptura

O descontentamento liberal se transformou em rebelião em 1828, forçando a renúncia de Sucre e o enfraquecimento da influência direta de Bolívar, que morreria pouco depois na Colômbia. A ruptura política foi sacramentada com a elaboração da Constituição de 1831, vista como a "antítese direta do modelo bolivariano" por estabelecer um mandato presidencial temporário. Assim, a Bolívia iniciou seu caminho político próprio sob uma retórica calcada nos princípios republicanos da soberania popular, mas na prática, essa "cidadania nacional" era um projeto das elites, excluindo a maioria indígena e marginalizada e consolidando uma sociedade profundamente desigual, onde a independência apenas trocou um senhor colonial por um senhor crioulo.

Nascimento do Uruguai

O despertar da antiga Banda Oriental marcou a falência da Província Cisplatina e o início de uma guerra forjada pela rejeição das elites ao projeto de reforma agrária de Artigas.

A história do que hoje se conhece como Uruguai, na década de 1820, é a crônica de um território cuja identidade política foi moldada no cadinho de invasões e disputas regionais, sendo sucessivamente reconhecido como Banda Oriental ou Província Cisplatina.

A fragilidade fronteiriça do território, espremido entre as ambições do Império do Brasil e as aspirações centralistas das Províncias Unidas do Rio da Prata, transformou-o num palco constante de conflitos, mas foi a visão social radical de um de seus líderes que desencadeou a mais improvável das alianças. Em 1825, quando o Novo Mundo já se consolidava sob o manto da soberania, esta região específica representava a área de maior incerteza geopolítica do Cone Sul, prestes a mergulhar numa guerra que definiria seu destino.

Reforma Agrária

O cerne da disputa na Banda Oriental remonta ao projeto político-social de José Artigas, cuja visão, expressa no Regulamento Provisório de 1815, é descrita pela professora Patrícia de Melo como "bastante revolucionário para sua época". Artigas articulou um plano inédito de distribuição de terras, priorizando os "mais infelizes", incluindo indígenas e negros livres. Essa proposta não era apenas uma estratégia militar para garantir a lealdade das bases; era, acima de tudo, uma "ameaça direta à ordem social, política e econômica" da sociedade colonial, cujas estruturas estavam solidificadas na grande propriedade e na hierarquia baseada na escravidão, detalha ela.

O perigo representado pelo projeto de Artigas, focado no desmantelamento do latifúndio e na concessão de terras aos despossuídos, forçou uma rara "convergência de interesses" entre inimigos históricos.

De um lado, o Diretório de Buenos Aires temia a perda de controle sobre a região e a contaminação da elite rural com ideais sociais que ameaçavam a propriedade privada. De outro, a Corte de D. João VI, então sediada no Rio de Janeiro, via a proposta de terras para negros livres como uma ameaça existencial ao sistema escravocrata brasileiro, pois poderia se tornar um "foco de atração para fuga dos negros fugidos". Ambos enxergavam em Artigas um "inimigo comum mais perigoso", como aponta a historiadora sobre a época.

Invasão Luso-Brasileira

Esta convergência resultou na Invasão Luso-Brasileira de 1816, que subjugou o movimento artiguista e anexou a Banda Oriental aos domínios do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A região foi formalmente batizada de Província Cisplatina, sob administração do Rio de Janeiro. Contudo, o domínio imperial era frágil e a resistência local, latente. Em 1825, o sentimento de pertencimento e a memória da autonomia, sufocada pela invasão, ressurgiram com força renovada.

O levante final pela emancipação foi deflagrado pela ação dos Trinta e Três Orientais, um grupo liderado por Juan Antonio Lavalleja, que desembarcou na Cisplatina em 19 de abril de 1825, com o objetivo de expulsar as forças brasileiras. O movimento contou com o apoio militar e político das Províncias Unidas do Rio da Prata, que formalmente anexaram a Cisplatina e declararam guerra ao Brasil em dezembro de 1825. Esse evento marcou o início da dispendiosa e violenta Guerra da Cisplatina (1825-1828), que, embora tenha começado com derrotas do Império do Brasil, impôs um bloqueio marítimo "rigoroso" a Buenos Aires que custou caro em vidas e recursos financeiros a todas as partes envolvidas.

República de Fachada

O desfecho da guerra, mediado pela Grã-Bretanha em 1828, resultou no nascimento do Uruguai como um estado independente e tampão. A formalização da soberania em 1830, com a promulgação de sua primeira constituição, foi um ato que, embora garantisse a existência de um Estado com divisão de poderes e fachada liberal, representou, na prática, a rejeição final ao projeto social artiguista. O novo país nasceu sob o signo da "realidade oligárquica", como detalha Patrícia de Melo: “o voto foi restrito a proprietários e homens de renda estipulada, excluindo a vasta maioria da população e consagrando a propriedade privada como direito sagrado”. Assim, o país que viria a se chamar República Oriental do Uruguai consolidou-se como um estado soberano, mas conservador, garantindo os privilégios da elite em detrimento das aspirações de reforma social.

Mundo

O Hemisfério Ocidental, embora celebrasse atos de independência e a fundação do que se convencionou chamar de Estado Liberal de Direito, viu seu destino ser determinado pelo epicentro da Revolução Industrial. A Grã-Bretanha desencadeou a primeira grande crise financeira moderna, o “Pânico de 1825”, cujos efeitos se propagaram instantaneamente aos mercados emergentes das Américas, expondo a precariedade das finanças das nações recém-emancipadas sob o peso do endividamento. O contraste entre a efervescência política dos novos estados e a instabilidade econômica global é a chave para a compreensão deste período.

Pânico Econômico

A fragilidade inerente ao capitalismo industrial manifestou-se de forma dramática em Londres. O Pânico de 1825, a primeira grande crise financeira moderna, teve sua causa principal na superespeculação e na expansão descontrolada de crédito por parte dos bancos britânicos, o epicentro do capitalismo industrial. Após anos de guerras e revoluções, a Europa experimentava um período de paz e otimismo, o que levou a uma inundação de liquidez nos mercados, impulsionada pelo Banco da Inglaterra e por bancos privados. Essa liquidez foi direcionada, em grande parte, para empréstimos a projetos arriscados, especialmente nas recém-independentes nações da América Latina, onde a expectativa de riquezas minerais e de comércio fácil gerou uma euforia de investimento.

Quando a bolha de empréstimos e ações estourou, somada à demanda excessiva por ouro e à falência de diversos bancos regionais na Grã-Bretanha, a crise de confiança se instalou, forçando um corte drástico no crédito e na liquidez, cujos efeitos se propagaram imediatamente para as frágeis economias do Novo Mundo, como o Brasil, que dependia desse fluxo de capital para se consolidar.

O endividamento contraído por nações como o Império do Brasil, por exemplo, para financiar seu reconhecimento internacional e as primeiras guerras regionais — como a Guerra da Cisplatina —, estabeleceu um "vínculo financeiro com a Grã-Bretanha que se tornaria crítico no contexto da crise", de acordo com a historiadora Lídia Rafaela Santos. O súbito corte no crédito internacional e a escassez de capitais forçaram as jovens administrações americanas a operar em um ambiente de alta incerteza fiscal, limitando sua capacidade de consolidação e de investimento.

A atmosfera ideológica de 1825 era de profunda dualidade, marcada pela luta para a fundação do Estado Liberal de Direito: “a Revolução Francesa parece que acabou ali, como uma mudança do Antigo Regime. Mas, impulsionada por ela, o século XIX vai criar a figura desse estado”, diz a professora Lídia Rafaela Santos.

Ainda segundo a historiadora, o século XIX é um período de "lutas interconectadas" impulsionadas pela ideia de Constituição, que tinha uma força motriz "nas duas margens do Atlântico". Contudo, essa busca incessante por ideais iluministas e a expansão do constitucionalismo chocavam-se com uma poderosa reação conservadora que ganhava terreno na Europa.

Onda Conservadora

O cenário na Península Ibérica ilustra esse regresso conservador que se seguiu ao fervor do Triênio Liberal (1821-1823). Portugal e Espanha, embora organizassem suas monarquias sob a égide constitucional, estavam, na prática, em uma lógica de recuo ideológico. A professora Lídia Rafaela Santos descreve que os países ibéricos estavam se distanciando do "furor dessa ênfase dos ideais liberais", e lutavam para se reorganizar. O conservadorismo avançava, e a Península Ibérica enfrentava o desafio de como "sobreviver sem as economias" das colônias americanas, agora soberanas.

Enquanto a política e a economia se digladiavam em crises e reações, avanços cruciais na ciência e na tecnologia lançavam as sementes da mudança para o século seguinte. A pesquisa detalhada aponta para o desenvolvimento de inovações revolucionárias na tecnologia de transportes e na química orgânica. Tais progressos materiais, que pavimentariam o caminho para a contínua expansão da Revolução Industrial, ocorriam paralelamente às convulsões políticas e financeiras, provando que a marcha da modernidade era implacável, apesar da instabilidade geopolítica.

Tecnologia e Memória

Além do campo econômico e político tradicional, 1825 foi também um momento de redefinição do espaço social e da memória coletiva. A historiadora Lídia Rafaela Santos menciona as "disputas sobre cemitérios", um fato aparentemente menor, mas revelador de uma mudança profunda. O período assistiu ao crescimento dos cemitérios públicos (tirando-os das igrejas), que passavam a ser vistos como "monumentos, como lugares de registro de memória", parte da transição pós-Revolução Francesa e da secularização crescente das sociedades europeias e americanas.

Apesar da euforia das independências no Novo Mundo, a dependência em relação ao poder mediador e financeiro europeu se consolidava. O Pânico de 1825 demonstrou que a soberania política recém-conquistada estava inextricavelmente ligada à vulnerabilidade econômica. A nova ordem mundial se definia por um complexo sistema onde a liberdade era concedida, em parte, a custo de pesados endividamentos externos.

O ano de 1825, portanto, não foi apenas um marco de independência, mas o momento em que o mundo experimentou a colisão sistêmica entre ideais liberais, reações conservadoras e o nascimento das crises financeiras modernas. Foi um período de fundação e de ansiedade, onde a fragilidade econômica e a divergência ideológica moldaram a política, revelando a complexidade do mundo que emergia do colapso do Antigo Regime e que se reorganizou sob o signo do capitalismo industrial.